人生に音楽はかかせない。

日中はほぼ音楽漬けで、移動中や仕事中も必ず何かを聴いている。オフィスに出社してまずやる事は、カーテンを開けるより先にオーディオの電源を入れることだ。Spotifyを立ち上げ、その日の天候や自分のコンディションに合わせてプレイリストを選択する。

仕事中の音楽はインストゥルメンタルに限定している。歌詞付きの楽曲は聞き耳が立って集中できなくなってしまうからだ。インストならすべてOKというわけでもなく、空気のように水のように、気がついたら空間を静かに深く包み込んでいる、そんな“邪魔をしない音”が理想で、リスト選びの最優先事項だ。

Spotifyのインスト・プレイリストは無限にあるため、この絶妙な塩梅のリストに辿り着くのにトライアンドエラーを繰り返す。雨の日はジャズを流していることが多いが、雨をテーマにしたジャズリストを検索するとずらりと出てきて迷うことになる。ジャズに詳しいわけでもないので、流しっぱなしにして自分にフィットするリストかどうか判断するのだが、この「邪魔をせず、好きな音」に出会うのが難しい。

だいたい一二曲聴けば、好みのプレイリストかどうか判断できる。イントロの音を聴いただけで「違う」と即座に変えることさえあり、なかなか仕事に取りかかれなくてイラつく時もある。Spotifyの公式セレクションにも選曲キュレーターがいるはずで、つまりはその選曲家のセンスが自分の好みと合致しているかが問われ、結果、世界中のプレイリストメーカーの海を彷徨い漂うことになる。

なので、仕方なく自分専用のプレイリストを作成する羽目になる。なぜなら自分の好みの音は自分が一番わかっているからだ。そんなこともあり、仕事そっちのけでプレイリスト作りに励んだ時期もあった。聴くシチュエーションごとにカテゴリー分けしたリストは10以上におよび、ある時、この作業が果てしないことに気がついて途中で作るのを止めた。仕事中に聴くリストは概ね決まっているのだし。

こんなコラムを書こうと思ったきっかけは、ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno.』を鑑賞してしまったからだ。

自分にとって“邪魔をしない音”の最たるものはアンビエント・ミュージックということになる。仕事に全集中したい時はその一択といっていい。

「音楽は背景になってもよい」。そんなアンビエント・ミュージックの創始者であるイーノは、「空間のための音楽(音楽を“聴く”のではなく“浴びる”)」という発想で、BGMや環境音楽の在り方を根本から変え、この新しいカテゴリーを創造した。

自分もその恩恵を授かった一人で、彼の楽曲は明らかにクリエイティブワークの潤滑油になってきた。手がけた仕事の中で、納得できるモノが出来たとすれば、その15%ぐらいはイーノの功績による。ギャラを支払ってもいいぐらいだ。

自分のプレイリストには一つのジャンルとして「ブライアン・イーノ」というリストがあって、とりわけ「An Ending(Ascent)」という楽曲は自分にとって大切な一曲だ。

好きな映画『トラフィック』のエンディングや、2012ロンドン五輪の開会式にも使用されたこの曲は、アポロ計画のドキュメンタリー映画『For All Mankind』のために制作されたサウンドトラックアルバムの挿入曲で、浮遊感と透明感で時間が止まっているような感覚にとらわれるスピリチュアルな楽曲。心身の疲れを浄化してくれる作用があり、なんどこの曲に救われてきたことか。

一日を終えた夜、照明を落としてこの曲を流し、ゆったりとロックグラスを傾けながらクールダウンする。ココロの凝りがほどけていく至福のひと時だ。

Apollo: Atmospheres And Soundtracks(1983)

映画『Eno.』は、ブライアン・イーノの創造性と人生に迫るドキュメンタリーで、特筆すべきは「映される映像が毎回異なる」という上映スタイルであることだ。

30時間分のインタビューと500時間のアーカイブ映像を、この映画のために開発されたソフトウェアがリアルタイムで自動生成し、「同じものは2度とない上映(数兆パターンあるらしい・・)」という一期一会のジェネレーティブな映画体験。冒頭のトップクレジットに上映日時・場所がデジタルノイズ風に表示され、そこからして痺れるほどかっこいい。

そんな映画なので、当然2回以上観ないとどこが違うのかわからないわけで、もう一回観ようと思ったら、すべての上映回がソールドアウトになっていた。特殊な映画なので、上映する箱も回数も限定的らしい。2回観たという知人がいたが、時系列は保たれているものの、映像構成は全然違っていたと驚いていた。

こんな上映手法を選んだのは、先進的な、音楽・テクノロジー・哲学が渾然一体となった「イーノそのもの」を挑戦的かつ革新的な試みで表現しようという意図があったからだろう。しかし、そんなギミックもさることながら、ブライアン・イーノの人となりや思想、創造性に深く感銘を受けた作品だった。

最新のデジタル音楽生成機器を軽やかに使いこなしながらも、そのインスピレーションの源は「自然」にあった。庭や公園を散策しながら、木の葉が揺れるリズム、風が通り抜ける音、水滴の落ちる間隔に耳を傾ける。——それらの「完璧ではない調和」に美を見出し、応用したのが、彼のアンビエント作品だった。

鑑賞したのは、「109シネマズプレミアム新宿」という映画館で、音響設計を坂本龍一が手掛けている。晩年の坂本龍一の作品はデジタルから距離をとり、雨、森、氷河、川の音を録音し、それを“共演者”として作品に組み込んだ作風に傾倒していった。創作の対話相手・共生対象として自然に向き合い音を生むイーノのドキュメント映画が、坂本龍一の音響で上映されたのは、偶然ではなく必然だったんだろうと思う。

音楽は聴く人の心身のコンディションで、同じ曲でも違って聴こえたりする。音楽に限らず、すべての表現物はそういう相互作用のうえで成り立っているのだろう。

この文章はもちろんブライアン・イーノを聴きながら書いている。彼のチャーミングな人柄や、創作の向き合い方を知った今、いつもの曲がより深く染み入ってくる。そして、あらためて思うのだ。人生に音楽はかかせないと。

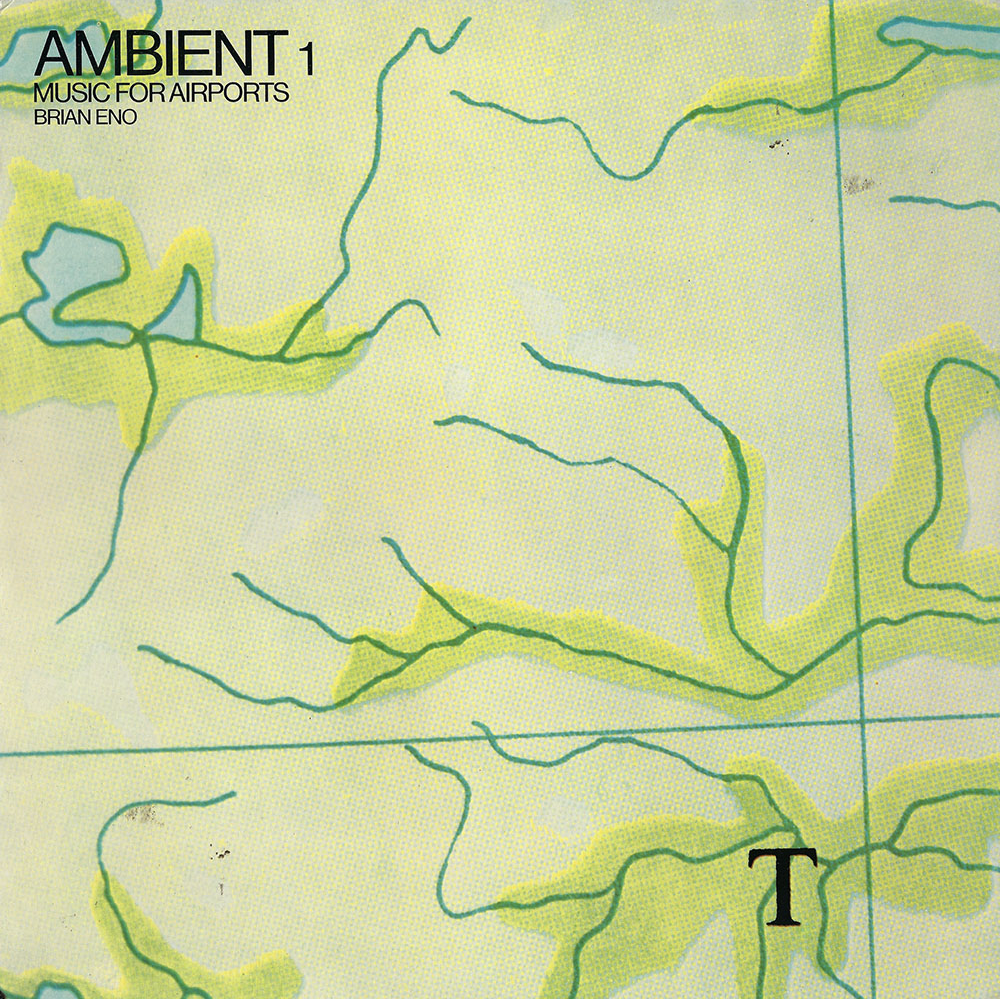

Ambient 1: Music for Airports(1978年)

アンビエント音楽というジャンルを名実ともに確立した歴史的なアルバム。

イーノがドイツのケルン・ボン空港に滞在中、不快で落ち着きのないBGMが流れていることに違和感を覚え、「なぜ空港にふさわしい音楽が流れていないのか?もっと“安心”や“静けさ”を与える音楽が必要ではないか?」と考えたのが創作のきっかけ。イーノのアルバムは、すべてジャケットデザインが秀逸で、以降のアンビエントアルバムのデザイン的指標になったと思う。

音楽の好みは“人それぞれの極み”、だと思うが、愛聴している独断と偏見な「邪魔をせず、好きな音」のSpotifyプレイリストを抜粋して公開します。

※ランダム再生推奨

◎とても集中したい時のプレイリスト

『Peace』: アコースティック、アンビエント中心。静かで穏やか。深呼吸するようなセレクション。

『Peaceful Piano』: ミニマルで美繊細なソロピアノリスト。同ジャンは多いがこれがベスト。

『The Kajitsu』: NYの和食レストラン「The Kajitsu」のために坂本龍一が監修・選曲したミニマル&アンビエントなプレイリスト。

◎少しアッパーな気分で集中したい時(どんな?)のプレイリスト

『Lofi Girl’s Favorites』: 耳馴染みの良いローファイ・ヒップホップ楽曲集。ヘヴィロテ。

『Lofi Beats』: 低音質のゆったりとしたテンポと反復的なビートが心地いい。

◎雨の日に集中したい時のプレイリスト

『Rainy Day Jazz』: 雨をテーマにしたJAZZリストは多いが、これ一択。

◎出張先のホテルで朝起きてコーヒーを飲みながら聴くプレイリスト

『Morning Acoustic』: インストではないが、抑制の効いたボーカル集で気持ちよく目が覚めます。