新人デザイナーだった頃、会社に出入りするフォトグラファーがとてもカッコよく見えた。佇まい、眼光、総じて無口、当時のフォトグラファーは、ミュージシャンにも似た、孤高のオーラを放っている人達がたくさんいた。

唯我独尊、スタイルも表現もまったく違う彼らに共通するアイテムがひとつだけあった。それが”ゼロハリバートン”というアメリカ製のスーツケースに緩衝材を詰めたカメラケースだった。

無垢のアルミの鈍い光沢、シンプルでシャープなデザイン。ゼロハリのクールで堅牢な佇まいは、フォトグラファーの存在感と相まって、”カッコイイ”の象徴としてペーペーデザイナーに刷り込まれた。

「ゼロハリが欲しい…」。

マイファーストゼロハリバートンを手に入れたのは、初めての海外ロケの時だった。少ない給料を少しづつ貯金してやっと手に入れた。嬉しくて一緒に寝たぐらいだ。以来、長距離移動必須の相棒となり20年以上の付き合いになる。傷や凹みだらけだが、ボロボロになるほど愛着が増すプロダクトは世の中にそう多くはない。

愛用のゼロハリ

「ゼロハリバートンのコミュニケーションに関わって貰えないか?」日本国内での販売権を持つエース社から連絡があった。新商品を発売する、そのコミュニケーション戦略、それに基づく商品・店頭まわり、広告のクリエイティブを開発して欲しいとの依頼だった。

断るわけがない。ゼロハリ好きが高じて、頼まれてもいないのに広告のデザインを自主制作していたぐらいだから。好きを言い続けると叶う夢もある。

表現の評価基準は自分自信だった。ゼロハリの表現として許せるかどうか?クライアントよりも厳しい目線で、アルミニウムの質感とプロダクトデザインが放つエッジの効いた都会性・先進感を、全てのツールに反映していった。

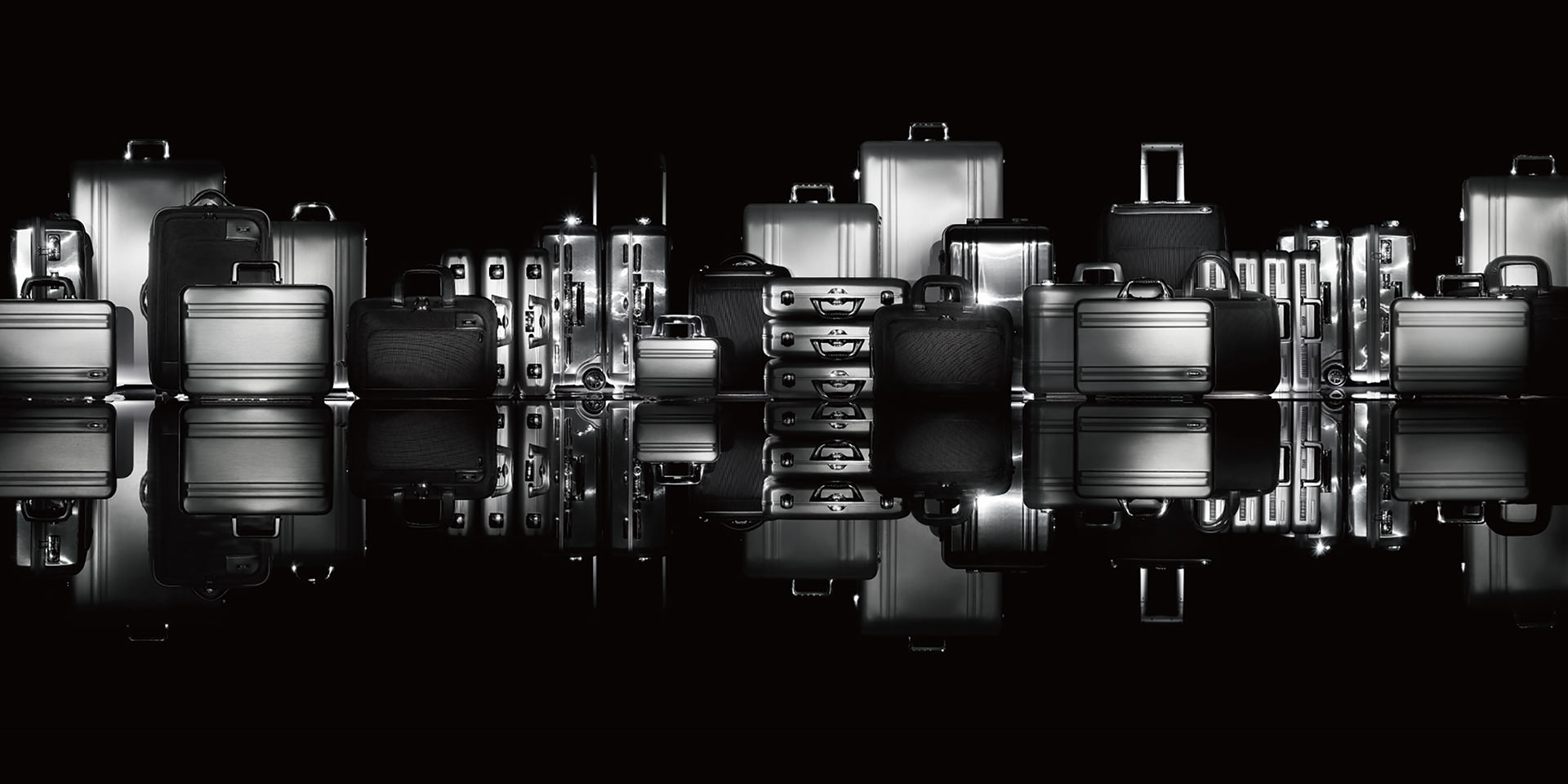

そんな中、フルラインナップが出揃ったので、それを告知する新聞広告の制作したいとの依頼があった。全てのアイテムを見せることを要求されたが、いわゆるカタログ的な表現は絶対に避けたかった。ゼロハリらしくスケールが大きくて、インターナショナルビジネスギアとしての矜持を持った表現を作りたいと思った。

行き着いたのは、商品を湾岸の臨海都市に見たてるというアイデアだった。参考にしたのはアジアを代表するネオビジネス都市”上海”。スタジオに巨大なプールを設置し、商品を高層ビル群のように配置、水面に映る鏡像と共に写し取り、ダイナミックに美しくフルラインナップを訴求することを狙った。

今時、大掛かりなセットを組まなくてもフォトショで簡単に合成できるでしょ?と何人かに言われた。確かにお金も時間も労力もかかる。実際、巨大プールに水を貯めるだけで半日かかり、水面を鏡面のように保つため、すべての空調を停めたスタジオは灼熱地獄。そのうえ、商品のレイアウトはやり直しの連続と過酷極まる現場だった。

しかしこの表現だけは一発撮りにこだわった。それは、セットが組み上がった時の感動と壮観な有様が写真に写ると想像できたから。そして、それはそのまま見る人に伝わると思ったからだ。写真にはその場の空気や臨場感、撮る人の思いや意思が写り込むと信じている。

写真家には一言だけ、「カバンを撮ってくれるな。街を撮ってくれ」と、お願いした。

P/Takashi Suzuki(amana)

CD, AD/Eiki Hidaka

D/Sakiko Tsurusawa

C/Jyunpei Watanabe